春の長雨の影響なのか、どんどん筍が伸びてます。農地や山地は無関心だと荒れて害獣を呼び、果ては人間に害が及び離農や山里を離れる決断を強いることに繋がります。しかし、ここをチャンスが生まれる場所として山の恵みを収穫しそれを活用するようにすれば、人間と自然の相乗効果が生まれます。今回も筍を伸ばしてみすみす竹にするより、収穫して筋肉を鍛え、収穫した筍を食す機会として活かさないわけにはいかなかったので筍掘りに出動しました。さあ筍を掘るぞ!ただ山の斜面で鍬を使っての収穫は腰を使うので、各筋肉に適度に刺激を与え、かつ腰に負担を集中させないよう工夫して取り組みました。

筍掘りの前提環境(竹林)

このお話の前提としての竹林は、竹同士が過密になってしまわないように、最低でも傘をさして通れるくらいの間隔を空けての間引きが必要です。このことを教えてくれたのは、義理の母です。代々このお宅のご先祖は山を筍が掘れるようたゆまぬ努力で、山を整備してこられました。こうして、適度に筋肉を動かすだけで収穫に至ることを実現させてくれたご先祖様の努力には感謝すると共に敬意を表します。

視力と足裏を活かす筍探知からスタート!

まず、筍を発見するには、見て探すのと、地面を踏みしめながら探す2種類の方法があります。無くしたものを探すのは気がおっくうになりますが、収穫するために探すのは気分もワクワクします。前述の通り何も整備されていなかったら竹の倒木で足の踏み場もない状態かつ、地面は竹の根が所せましと地中を這いずり回ったせいで、足で踏んで感触を確かめることもできませんが、地面も整備されているおかげで、柔らかな土の中でニョッキリと出た筍の頭を足の間隔のみで発見することができます。

やったー!見つけました。この気分の高揚は何歳になっても変わりません。先端がこのように小鳥のくちばしのように小さく黄色くなっているのは、身も柔らかいです。

身体の筋肉を総動員して掘る

次に、見つけたら、周りを鍬で掘り、赤いブツブツが見えた辺りで切り落とします。この時、傾斜の場合筍の位置は腰の高さから高すぎても低すぎてもだめです。できる限り自分の腰を活かせる作業位置になるよう、負担にならない位置を探して目線を目安に場所に応じ体勢を変えれるようにできたらベストです。

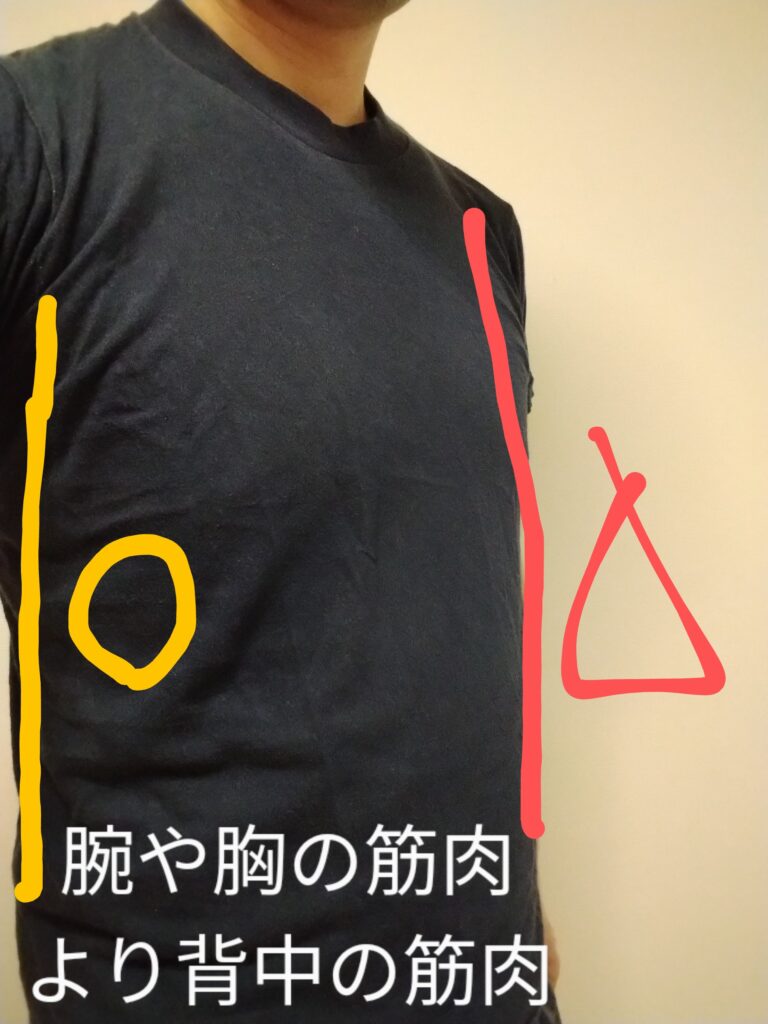

単純に腰に力を入れて鍬を振り下ろすと、地面の竹の根に鍬の先端が当たった瞬間に腰に振動が伝わってきます。そこで、腕と胸の筋肉のみに頼るのではなく背中の筋肉を使い振り下ろす感覚でやると、振動がそこまで伝わってきませんでした。

特に、雨の降った後は成長が早いので、昨日出てなくても今日出てる、なんてことはよくあります。

家族の力を総動員

とはゆうものの、これだけの筍を自分一人で採ったわけではありません。老若男女探すのは一緒ですが、掘るのは大人がするにせよ交代してやらなくては腰への負担が増すばかりです。と、いたいた威勢のいいのがいました。

やはり、大人ばかりの腰に無理をさせ過ぎてはいけないので、合間合間で低い位置の作業に対応できる小学6年生の息子に収穫を手伝ってもらいました。

子供は、発見することに喜びを感じているようで、大人達より先に筍を見つけてやろうと、目を皿のようにして探し足でも地面を必死にさすって回ります。よしよし、脳も筋肉も

収穫した筍を食べる

そして、収穫後は採れたての筍を味わうのも醍醐味ですね。

このような、筍が罪悪感一切なしのメニューに変身しました。こちらは、筍の味噌汁と刺身です。

新鮮な状態ならではの料理で、格別でした。

まとめ

筋肉を活かして収穫したものを数日中に食べれる筍掘りは楽しみながら持続的な山の管理ができる有意義な山の活用法です。それを腰のみに負担をかけるのではなく、各筋肉に刺激を与えるよう全身を動かし、家族も総動員することで、負担を分散し無理なく楽しい筍掘りができます。

コメント