今回私が炎天下の中で草刈りをしたこちらの休耕の畑は、実はその昔、田んぼだったんです。そのため、畔脇には水を通すためのコンクリートの側溝が存在し、障害物が多くある状態になっています。そこで、細かい部分の草刈りもできる草刈かっちゃんを有効活用し、早朝から草刈りをすることにしました。特に障害物の多い箇所中心に草刈かっちゃんの使用法を工夫してみたので、その実践記録をお伝えいたします。

障害物の多い場所

法面のコンクリートの側溝周りに用水に必要なパイプ管・木の支柱・コンクリートブロックが設置してあり、草刈りをする際には”障害物”となってかなりやっかいです。こんな場所は自走式や肩掛け式のエンジン草刈機のみではかえって不効率です。というのも、こういった草刈機は硬いものの巻き込みに弱くて、下手に巻き込んでしまうと、草刈機自体を壊す結果になってしまうからです。そこで、必然的にエンジン式でなくじっくり草を刈ることができる無動力草刈機(要するに人力)の必要性を感じました。

刈り残し問題

結局、今回も上のようなエンジン式の法面草刈機や畔用草刈機で一通り草刈りした後には、あちこち障害物の脇を刈ることができなかったため、その部分は草が生えたままになっています。そこで、普段から田んぼでの草刈りに活躍している草刈かっちゃんを活かし、刈り残しを防ぐ取り組みを始めました

ドウカン草刈りかっちゃんで解決

このような込み入った草と障害物が重なった箇所は刈りにくく、あきらめてしまう可能性が多々あります。かといって、意地になってやみくもに刈っていると、エンジン動力の自走式や肩掛け式草刈機では写真にもあるようなコンクリートや木を挟んで刃先、更には機械そのものを痛めてしまうことになります。しかし、人力でハンドルを内側外側交互に動かして刈る草刈かっちゃんを使えば、じっくりと障害物を目視で確認しつつ、こんな風に刈り残しなく除草できます。

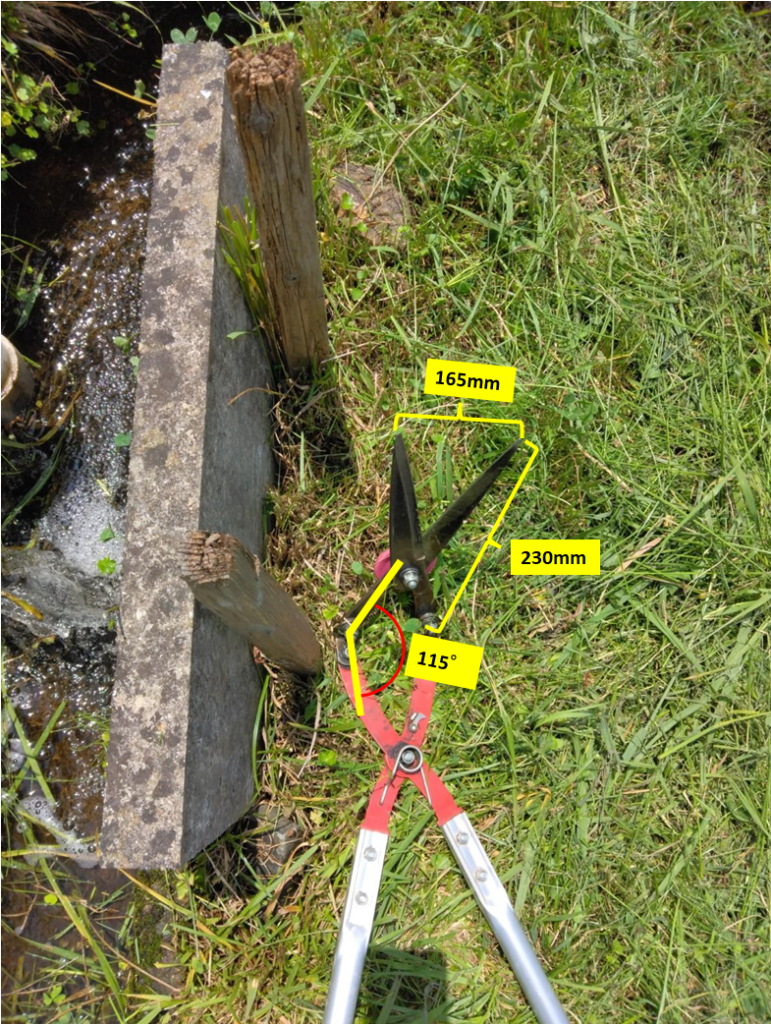

慎重に刃先を動かせる秘訣はこの先端形状

これだけきれいに刈れるポイントは、細かく慎重に草刈り可能な先端の可動域の活用です。バネの力だけで開いた状態が下のサイズになります(ちなみに刃長:175㎜)。この途中115°で地面に平行に角度を変え、X字となる横165㎜✖縦230㎜の形状を活かして刃先を地面に平行にあてがい、腰をかがめることなく草の根元に沿って、細かい慎重な草刈りが可能になります。無理な体勢ではないので、腰の痛みから早く解放されようとやみくもに刈ることなくじっくりと刈れます。

刈った草のごちゃごちゃも解決

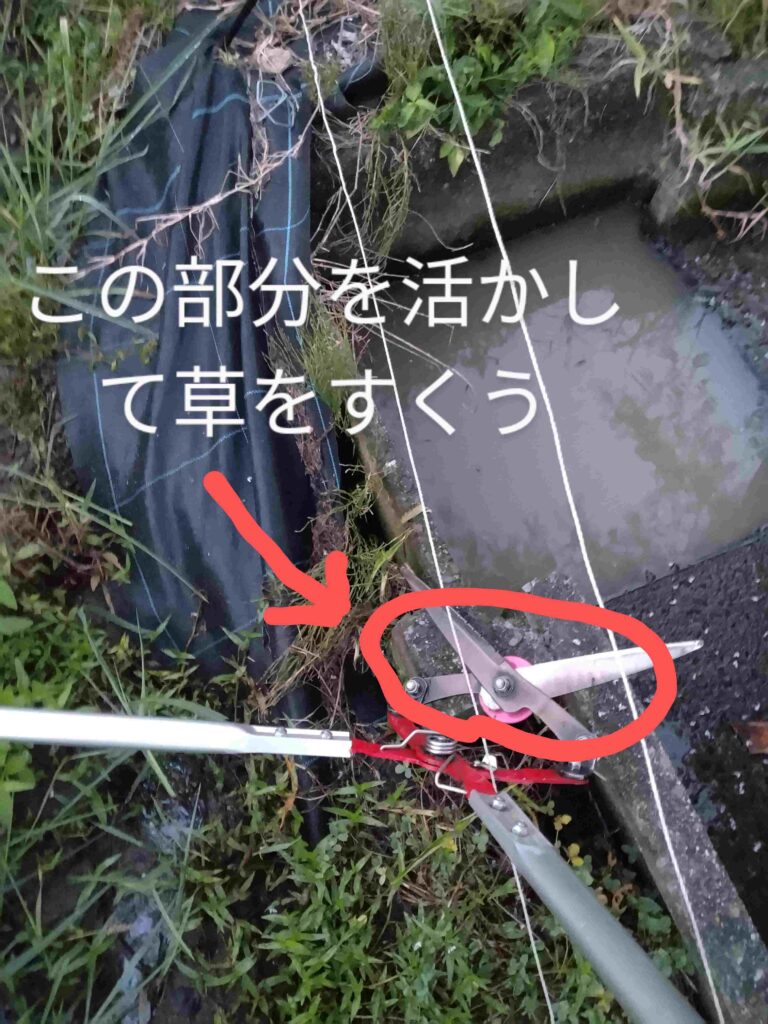

更に、こういった場所で問題になる”刈った草が用水路に落ちてしまう問題”もこの草刈かっちゃんが解消してくれます。つまり、その先端形状が、以下のような障害物がごみごみした空間で草が用水路に落ちた際に取り除くことにも活かせるのです。

ゴミ拾いまでできる草刈かっちゃん

どうやるかと言いますと、こうしたコンクリートの側溝の溜まり場においては角度のついた先端の形状部分を大きく広げ、その部分で水に落ちた草刈り後の草を下からすくい上げる感じで、拾いあげるのです。つまり、草が落ちた側溝の広さに合わせて拾い上げる先端部を開閉して調整するだけで済みます。

勿論、このような狭いコンクリートのU字溝でもその幅に合わせて、今度は最小限に刃先の開きを留めておくことにより、草をその部分で拾い上げることができます。狭くすると拾い上げにくいとお思いかもしれませんが、水の流れの下流で構えて素早くすくい上げて、左右の畔に払って落とすようにすれば、かなり早くかつほとんど全てを拾い上げることができます。

実際、下の写真のように全て草刈かっちゃんのみで、拾い上げることができました。

メインフレームはアルミ製で、全重量1.2㎏となっています。そのため、こうした場所に応じて様々な使い方をして圃場内を持ち運んでも苦になることはありません。

まとめ

こうして、草刈かっちゃんを有効活用すれば、木やコンクリート等の障害物を避けて草刈りができます。更に、その刃先の形状を活かせば側溝水に落ちた草を拾い上げることもできます。

コメント