農繁期の金曜はたまに会社を休み、土日は毎週田んぼで農作業します。ただ、元気な稲&おいしい米のため、原資である金・土・日を元に農業資材を生み出すことも大切です。我が家は、”金”で腐熟促進の菌を購入し、秋の耕起前にまきます。これにより腐食後にワラから出るケイ酸を”土”に吸収させ、苗の根はりを良くします。そうすると、苗は”日”の光を吸収後立派な葉を形成し、光合成によりおいしいお米をつくるのです。今シーズンも終わったので、金銭と自然をフル活用し、来年のための作業と耕起を行いました。

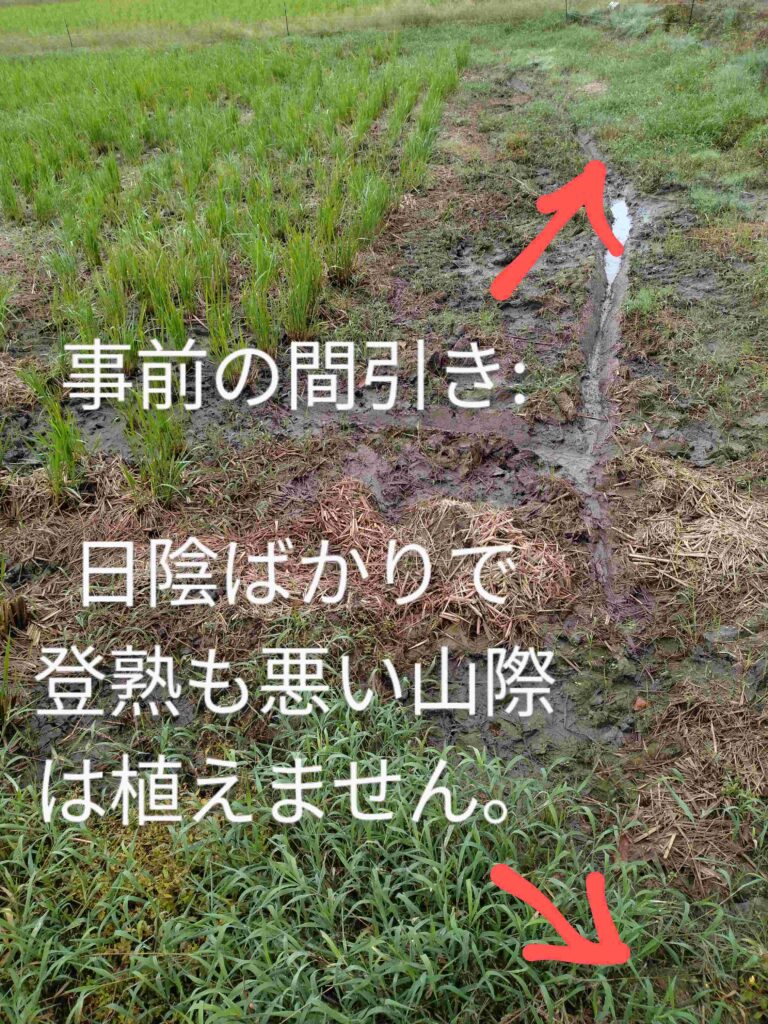

美味しい米への努力:不良作物の収穫が見込まれる場所は植えない

おいしいお米を作るためには、経験上まともなお米が作れなかった箇所には植えないようにします。しかし、このような米作りの最終工程ではカントリーエレベーターと言って、農協の施設で他のお米と一緒にされるのですが、であるからこそ他の方に負けないくらいの品質の米を作り、全体の価値を高めることが求められます。

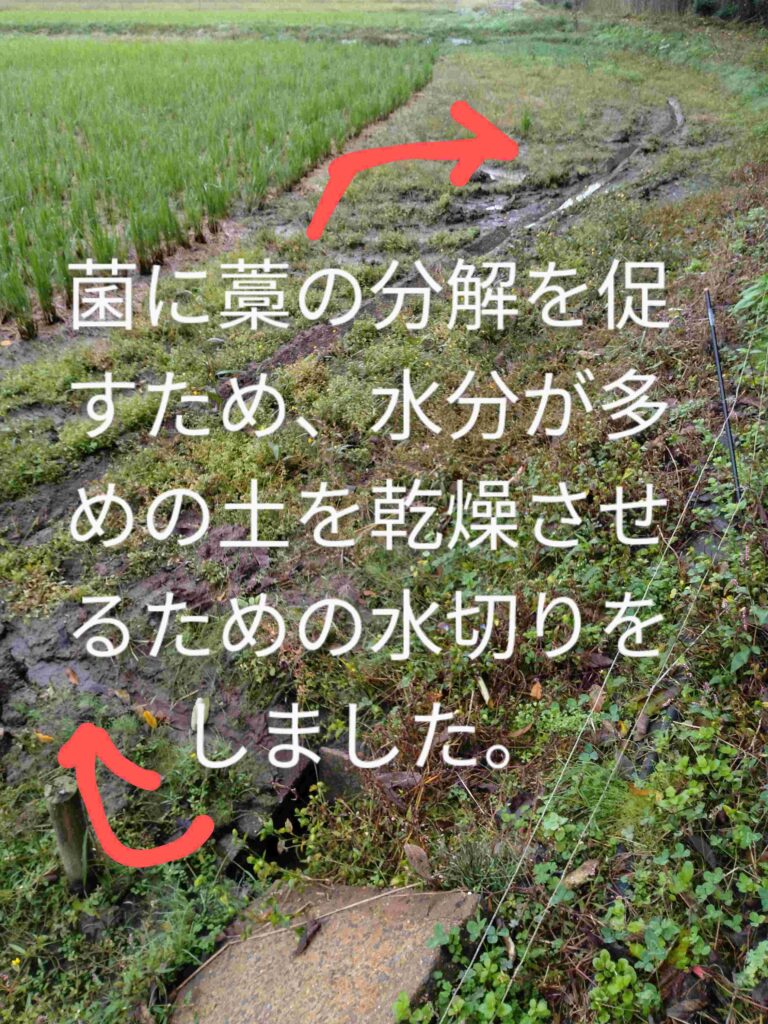

美味しい米への努力:おいしい米のため分解者がより多くのワラを分解しケイ酸とするための環境を整える

刈り取り後の圃場に溝を切って水を抜き、微生物が分解しやすい環境にする

来年に根はりのよい稲を作るため、秋にワラ分解キングがよく効くのを目指し、田んぼの溝切りをしました。これにより地中を乾かし、微生物が動きやすい環境を作ります。

通常世間では、上の写真にあるような溝切機は田植え後に使われることが多いのですが、今回はこれを活かし、耕起前に水分がかなり多めなところを、ワラの腐熟がうまくいくように溝切りをしました。田植後の溝切は我が家の田んぼは相性が悪いようで、昨年は収量が逆に減ってしまったので、今年はその反省を活かし秋にやることにしたのです。

金を活用:ワラ分解キングを圃場の全面に散布する

耕起前にワラの速やかな分解を目的に、購入したワラ分解キングを散布します。昨今は、ウクライナの戦争のい影響もあり、金額も以前より値上がりしていますが、米の品質と量を維持するためこうした出費もやむを得ません。

土を活用①:土上のワラが腐食するようムラなく散布

圃場全体に腐熟促進剤のワラ分解キングを散布します。ちなみに、写真の手前にも少し見えるような、ワラが固まっていたりして周辺の土がむき出しになっている箇所は、予めそれらのワラを崩してムラのないようかぶせておきます。

ワラ分解キングの散布の際に活躍してくれる道具としては、写真手前に見える”まくぞーくん”を使います。先端に複数の肥料が出ていく穴が開いており、その穴の大きさを調整しながら適度に均一に散布できるよう手を左右に振りながら歩いてまいていきます。

土を活用②:トラクターで耕起

ワラ分解キングを散布した後すぐにトラクターで耕起し、ワラに混ぜ込みしていきます。スピードは速くしないで、よく攪拌されるようにゆっくりと耕していきます。

昨年故障したので不安がありましたが、さすが7万円弱の出費で修理しただけあって、田んぼ1枚目に次いで2枚目も順調に耕起できました。

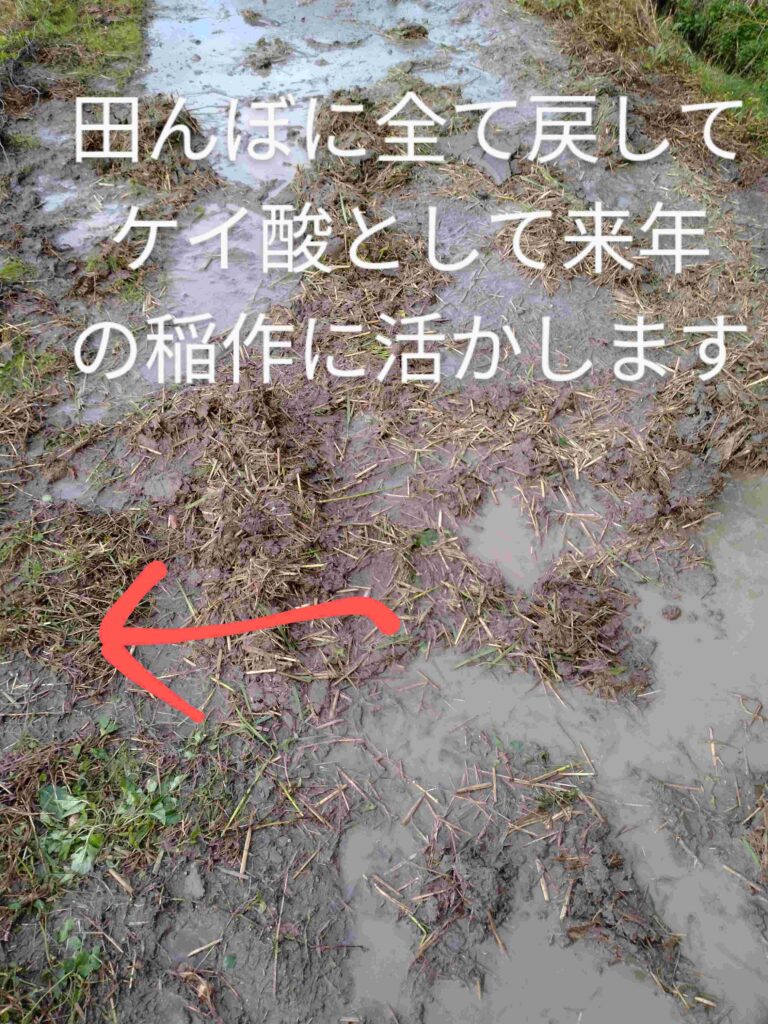

土を活用③:分解するワラは残すことなく圃場で分解させるようにする

耕起が終了したので、側溝を流れる水を活用し、トラクターを現場で清掃します。しかし、ここではただ清掃するだけにとどまりません。副産物で、若干ですが田んぼに戻す分が発生するのです。

清掃することで、自宅車庫へ帰る途中でトラクターから脱落した土の塊が、思わぬところで通行者に迷惑をかけてしまうことがあるので、念入りに掃除するのは勿論ですが、細かなとこまで清掃すると落ちてくる土やワラは半端ない量になります。今回はかなり念入りに清掃しました。

すると、これだけの量の土とワラの残渣が取れました。逆にこれだけの量が帰途でトラクターから脱落してしまう可能性があったと考えると、念入りに清掃して良かったです。

これらの内大きな塊はスコップでかき取って田んぼに投げ入れ、残った細かなものは、清掃の時に使ったポンプを活用し水圧で全て田んぼに戻しました。これによりもれなくワラを微生物に分解してもらうことを狙います。

日を活用:日で暖かくなり微生物が土に分解、更に日を受けた苗の葉が光合成

好気性の微生物は暖かい秋や春にワラを分解して土に還してくれます。また、そうしてできたケイ酸を春に植えた米の苗が土中から水と共に葉へと吸い上げ、更に太陽を受けた葉が光合成をして葉や茎を成長させます。

おいしいお米を作るための道具は大切にする

清掃も終了し、異常個所も見つからなかったので、自宅の車庫に収納しました。自家消費でない出荷分が多いので、良質米を作るために、まずは道具のメンテナンスから始めようと思っています。

まとめ

最終的には微生物の働きで田んぼを肥やし、苗の根張りが良くなることによりおいしいお米が育てばと思います。そのために、兼業で田んぼをする私は金土日という資材と時間を米作りのために活かして育てています。

コメント