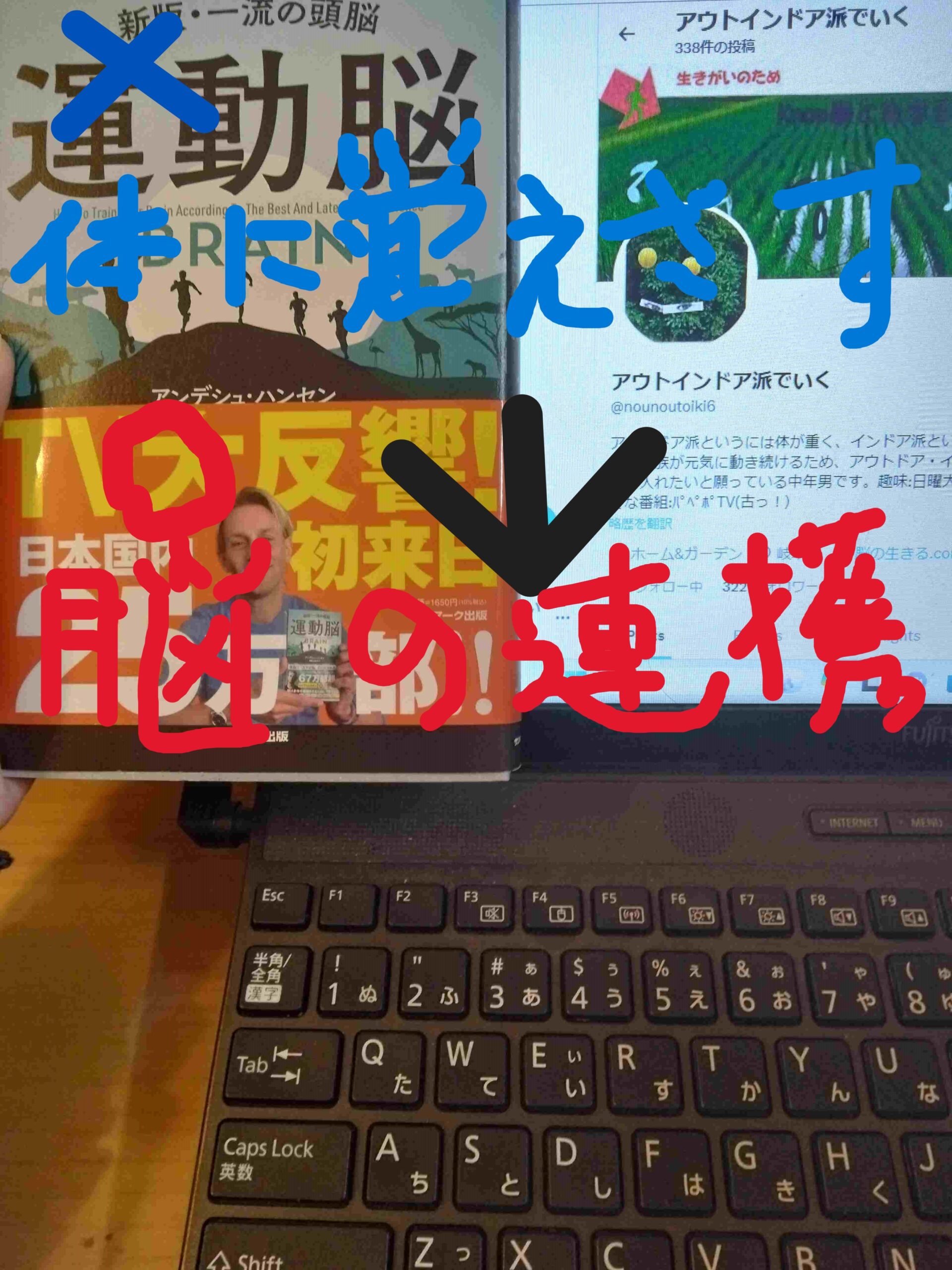

体育系の部活で「体に覚えさせろ!」と聞かされた人はいるかと思います。しかし、書籍:運動脳を読むと、それがそんな単純なものではなかったんだと分かりました。作者ハンセンさんによると、早く正確にやろうと考え運動することを繰り返すと脳内連携が密になり運動に反映されるというのが本当のところのようです。ただやみくもに、繰り返すのではなく正確にやれるように考えて行うことが重要だったんです。単純なようで単純でなかったんですね。身近なことから、正確に繰り返しを心がけることで、脳内連携が密になり運動に活かされていることを探してみました。

人の力を活かし脳を鍛える

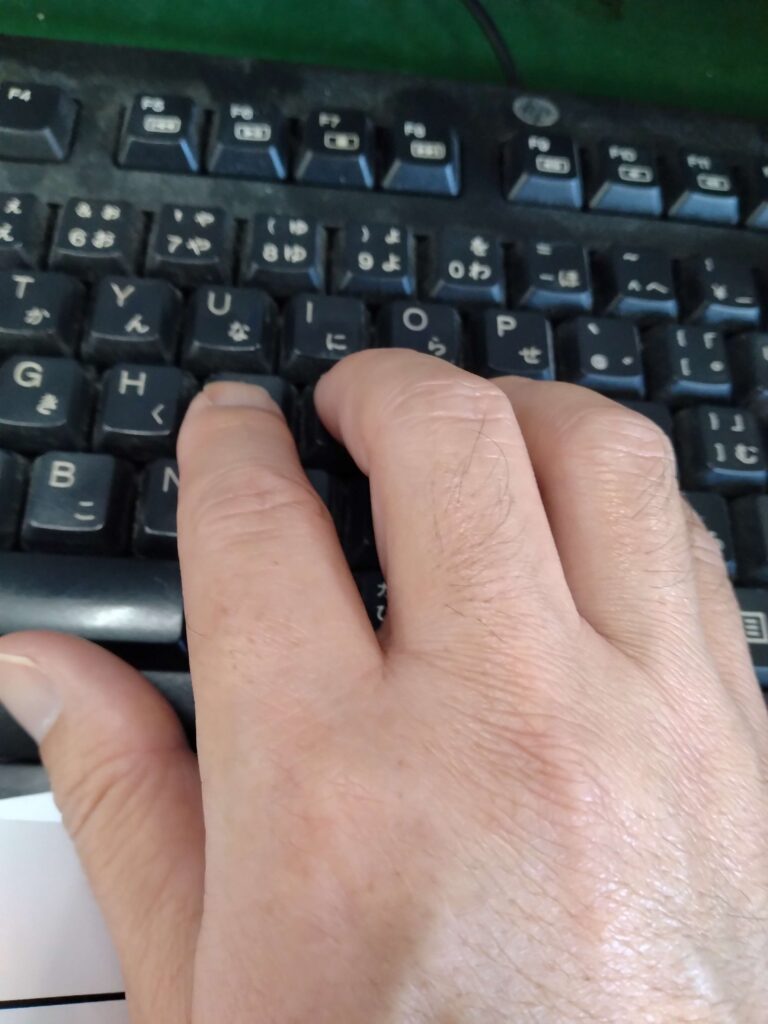

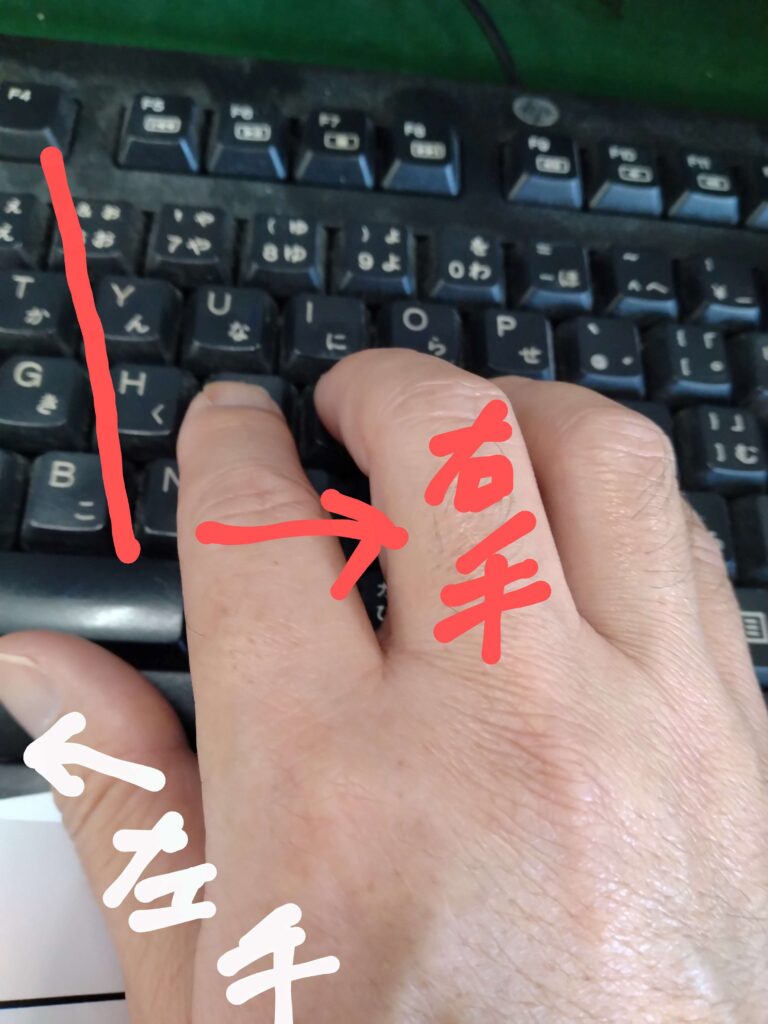

まず、仕事の日常でそんな脳内連携が実社会で重宝される機会は何だろうかと考えてみました。まず思いついたのがパソコンのキーボード打ちです。運動!?ええ、れっきとした指の運動です。キーボードの一つ一つを正確に打つことは当然求められますし、それを繰り返すことで、正確に指がキーボード位置を記憶することで脳内連携が密になっているな、という感覚は日々感じています。

指であっても自分の身体機能が脳と連携すると思わぬ能力を開花させます。私自身キーボード打ちが苦手で時間のかかる作業であったのが、今はそれほど時間のかかる作業となっていません。

早く正確にやろうと考え運動すると脳内連携が密になる

パソコン作業をそのレベルにしないと仕事が回っていかない、というリアルな現実はありますがそういった要因があるからこそ、一つ一つを正確に、という意識がより強くなり失敗を繰り返して精度を増していきます。そこには、「体に覚えさす」というより、どうしたら正確にこのキーを正確に早く打てるだろうか、という瞬間的な思考が指の運動に反映しているのです。

更に、もっと効率的にやろうと考えると、両手の手指巧緻性を活かしてやろうとし、これまた正確にクリックしようすることで脳内連携が輪をかけて密になっていくのです。

また、夏場の出勤前に自宅でインターバル速歩(運動)+草刈り(ルーチンワーク)を連日してると、その後の事務仕事が頭が冴えた状態でできます。

おはようございます。今日も準備運動の後は、草刈かっちゃんを使った草刈りで上腕筋肉鍛えてきました。 pic.twitter.com/LNu07hRtAr

— アウトインドア派でいく (@nounoutoiki6) July 4, 2024

田んぼの草自体かなりのペースで”定期的”に刈らないと、すぐに成長し種をまく種類(ノビエ)があるので、それに合わせ定期で速歩(運動)&草刈り(ルーチンワーク)をしてると、定期的な運動の感覚が身につきます。

おはようございます。今日は準備運動の後、インターバル速歩で田んぼの草刈りに行ってきました。ノビエの生命力すごい!#草刈り #鬼滅の刃 #無惨 #炭治郎 pic.twitter.com/nwd3RFJXcI

— アウトインドア派でいく (@nounoutoiki6) July 3, 2024

同じルートを歩くのも脳内連携!?

私が仕入係として社内倉庫内を歩き回り在庫チェックをする際は、毎回同じルートで歩いて瞬間的にそれぞれの在庫数を見て紙に書き留めていきます。同じルートを正確に通るようにして、見る物の位置の順も毎回同じようにしているため、見逃すことはありません。この行為自体も脳内連携が一役買っているかもしれません。

買い物して歩くのも脳内連携!?

そういう意味で言うと、運動とは言えないかもしれませんが、私の父がそうであるように、高齢者が毎週同じスーパーに同じ店内順路で買い物して歩くというのも、脳内連携に一役買っているのではないでしょうか。

というのも、父はある決まったスーパーで好んで買う定番の商品名・商品位置の把握は記憶力が衰えている中でもかなり正確に父に記憶され、その商品位置同士の間を時に間違いながらも、かなり正確に線で繋げて歩いて買い物をしているからです。

面倒なことほど体や脳を生かします

定期的に考えて運動することは、身体にも脳にもいいんですね。父に限らずそれぞれの身体の程度に合わせ面倒ぐさがらず続けることは重要です。私自身、歯磨きや身体を洗うこと等比較的面倒な日常の繰り返しも、同じ動作を正確にやろうと考えてやると脳内連携が高まると、この本で知って以降、サボらずしっかり行うことは重要だと認識し、できる限り正確に汚れ落としの漏れがないようにやっています。

まとめ

色々と外れたようなことも書きましたが、アンデシュハンセンさんは運動脳の中で、早く正確にやろうと考え運動することを繰り返すと脳内連携が密になり運動に反映とおっしゃっているので、癖のようにしてただ日常生活の動作をすることは脳にとって損をしていると考えられます。どうせ同じことをするのなら、早く正確にできるよう自分の身体を意識して活かし脳と身体能力を向上させていきたいですね。

コメント