人の力を活かすのには限界もあり、例えば高齢の家族が風呂場で倒れたことを人が察知できるのはまれです。一瞬を逃したら取返しがつかない、そういったことは本来だったら施設に入所してプロに見守っていただくのがベストです。しかし、本人や周りがそれを是としないのだったら、より確実性のある方法を選ぶしかありません。それが我が家ではIot機器のスイッチボットの開閉センサーとエコーショー8を連携させIot機器に察知させる体制をとることです。そこで必須となるのが2つの見守りIoTの橋渡し役となるハブミニあるいはハブ2です。以下でご紹介いたします。

家族の連絡手段としてエコーショーを活用

我が二世帯住宅にはエコーショーが、両親家族に1台と、私達夫婦家族に1台あります。このエコーショーで挨拶や体調説明、出かける際の一言等、連絡手段として頻繁に両親の棟と連絡をとっています。

コロナ対策でエコーショーを活用

なぜ私がこのエコーショーを活用するようになったのかというと、コロナ禍がきっかけです。2世帯住宅は通常互いのプライバシーがある程度守られながら互いに交流藻できる点にメリットがあります。しかし、コロナ禍で集団感染を防ぐ対策が急務になりました。そこで、コロナ禍で二世帯間で直接接触を減らしながら連絡や物の受け渡しができるツールとして重宝するに至りました。

IoTで見守り

そんな中の2021年11月に父が入浴中の長湯で倒れたので対策を考える必要がありました。すると、お風呂で入浴していることや浴槽から出た事等を、家族が把握できる長湯検知の機能付き浴室リフォームというのを見つけ、すぐさま検討しました。しかし、父母に強くこれを拒否されました。そこで、このハブミニとエコーショー8を橋渡し役として二世帯住宅間を結び、見守りに役立てることにしました。

エコーショーとスイッチボットでIoT見守り

そこで、色々とネットで調べた結果、このようにリフォームに高齢者が反対したり、時間や資金的問題がある場合は、エコーショーとスイッチボット(IoT化家電商品)を連携させて、IoTで見守りするという方法を知りました。これは従来の入浴設備の工事も不要でプライバシーも守られる方法だったこともあり、両親共しぶしぶ了解してくれました。しかし、いざ設置しようとしても、ある程度の手間も必要ですしメンテナンスや電池交換等の手間があることも知りました。結果としてそれほど手間がかかることもなかったので、以下に説明します。

用意するもの:既存のアマゾンのエコーショーとスイッチボット

我が家の場合は上記にもあるように、元々2世帯住宅の両親との連絡を気楽にかつ簡単にとれる手段として、エコーショー8(父母の棟は後にエコーショー15になる)を各1台づつ設置していたので、これをそのまま活用しました。私は購入していないですが、エコーショーシリーズは他にもエコーショー5や10があり、同様に使えるかと思います。

用意するもの:スイッチボットのIoT見守りの橋渡し役 ハブミニ・ハブ2

開閉センサー等のスイッチボットのIoT商品は単体での使用が想定されていません。同じスイッチボット製のハブミニあるいはハブ2で受信側のエコーショー等と連携して使用します。

IoT見守りにスイッチボットを選んだ理由

エコーショーの操作アプリのアレクサと連携する商品が多かったので選びました。

値段で選ぶならハブミニ

開閉センサー等スイッチボットIoTデバイスとアレクサ(エコーショー8等)を連携させるのに必要です

機能で選ぶならハブ2

接続ホーム家電数が多く、温湿度計、タッチ操作等機能も充実しています。金額は倍近くですが、今私が買うとしたらハブ2にします。

エコーショースイッチボットのハブミニ連携法

エコーショー8等アマゾンのスマートスピーカーがある前提で、これにハブミニ(ハブ2)を連携する手順をお伝えします。

手順1

スマホにスイッチボットアプリとalexaアプリを入れ、bluetoothをonにしておく。

手順2

ハブミニあるいはハブ2の電源を入れておく。

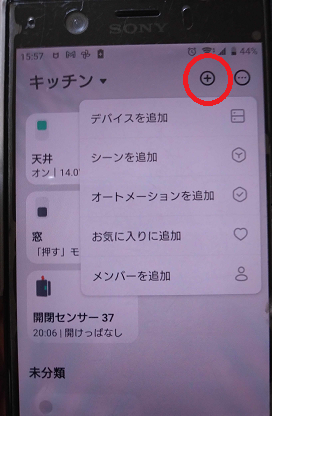

右上の+ボタンをクリックすると、一番上にデバイスを追加、と表示されるので、これをクリックします。

手順3

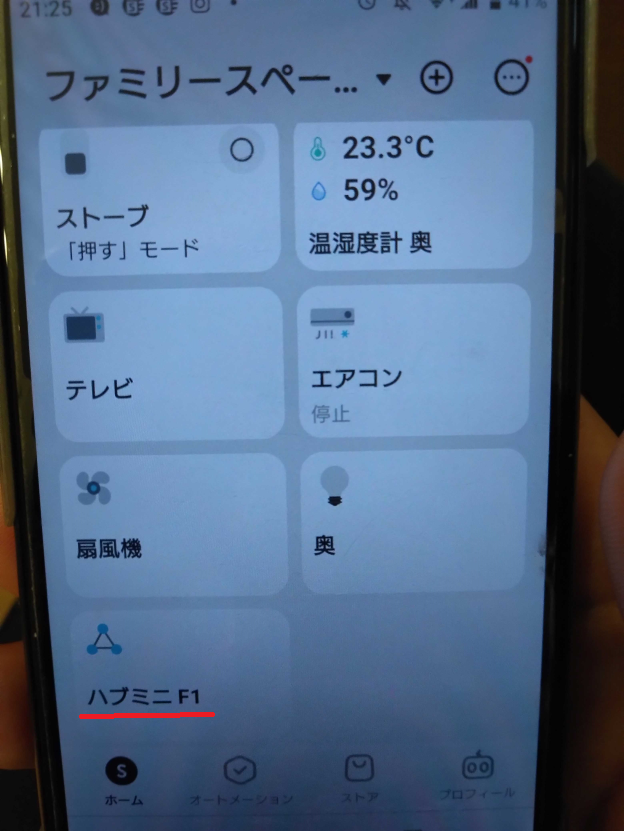

すると、ハブミニF1が選択できるようになるのでさらにクリックします。

すると、上記のようにアプリにデバイスとして認識され、赤線のように表記されます。

手順4

これにより、下のような見守りのためスイッチボット機器を同様手順で加えていけます。

まとめ

ハブミニは近距離の、ハブ2はそれより広範囲のスイッチボットの開閉センサーとアマゾンのエコーショー8等2つのIoTの橋渡し役となるスイッチボット製の商品です。人の力が活かしずらいプライバシー空間で持続性が求められる見守りを中継し活躍してくれます。

コメント