先人が行ってきた伝統的信仰・行事・(農)作業に畏敬の念で接するのも、食料事情が悪い時代に人々が飢餓とならないように神仏に祈りを捧げ、豊作祈願の行事を継承してきた経緯があるからです。しかし、現代は食料事情も(輸入品依存により)良くなり日本の伝統への”認識”が希薄化してきているように思えます。反面、少子高齢化とグローバリズムの浸透により益々海外との人々との交流が盛んになるのに、日本の伝統を誇って語れる人がどれだけいるのでしょうか!?私は微力ながら日本の伝統的風景のちっぽけな一部を守るため、草刈かっちゃんを活用し雑草と日々戦います。

少子高齢化への危機感

伝統が受け継がれないことは日本にとって損失です。それなのに、今それらを守り続けているのは大多数が高齢者です。こちらは京都にある寺院の総本山ですが、記念行事が行われていたので、参加しましたがほとんどがご高齢の方ばかりでした。高齢者以外の方が伝統ある行事や慣習、景観にあまり関心を持たれていないように感じてしまいました。

伝統的な日本風景が放棄.放置進行中

日本庭園の庭木の放棄

身近なところの例で言うと、我が家の景観の一部だった子供(私と私の兄弟)が生まれた時に植えた木を父は管理が大変と言って、数年前に業者に伐採させました。しかし、木陰の無くなった所には今度は雑草が増殖してきます。父の判断がその場しのぎだった感は否めません

耕作放棄地

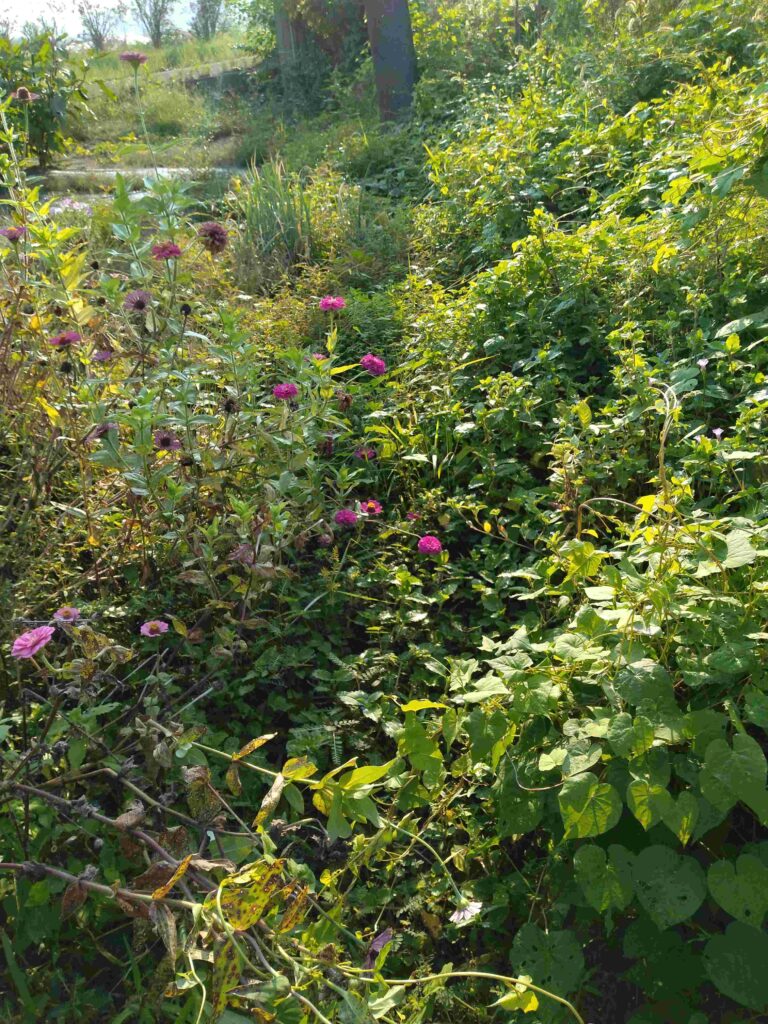

また、田んぼや畑も手放したり、放置する農家のいかに多いことか。奥の電柱より左が我が家の畑ですが、かつては田んぼ、晩年は畑として使ってられた隣人の高齢者が亡くなって以来、親族の管理も一切されていません。そのため、草やつるが侵入してきています。

耕作放棄地からの草の種飛散で雑草は広範囲に

我が家の畑に植えられた花も隠れかかっています。結局、この状態を解消するには人間が身体を動かすしか解決法がありません。勿論、コンクリートにする、防草シートを張る等もありますが、殺伐とした景観としてしまうのは昔からの景観になじんできた者としては抵抗があります。

しかし、我が家にはるばるイギリスから、かわいらしい客人(姪)が来ることになり、彼女が見る日本の伝統的風景を美しくしたいと思いました。

草刈かっちゃんで作物や他人の土地に影響を与えない草刈り

作物の隙間や境界等慎重に草刈りをしなければいけない場所でも念入りに刈れます。

庭のみかんの木を避けて草刈り

みかんは腰をかがめずに収穫可能か、実験的に育てているので、傷つけないように草刈りしていかないといけません。

耕作放棄地との境界を見極めた草刈り

作物(サツマイモの葉)や花(ケイトウ)を避けた草刈り

父や母が育てたものです。そのため、草と一緒に切るようなことはできません。

客人(妹家族)の帰国

数日後、妹家族がやってきました。そして、ちょうど実った稲穂の景色を見てくれました。

幸運なことに、今年は豊作の年でした。良い景色を見てもらえてよかったです。

畑は、隣の耕作放棄地の景色が重なってしまっています。

庭では、側溝との境の草を丁寧に刈り込んだ甲斐もあって、みかんの木の周りで娘と一緒に遊んでくれました。

私の草の刈り方が気にくわない母が手直ししていると、姪も参加してくれます(勿論まねごとで)。こうして集まって何かをすることで共助の心も伝わったらうれしいです。

まとめ

食料の自給は地域レベル、あるいは国レベルでも人になくてはならないものとして、必要不可欠な要素であり、維持可能な社会のための大切な要素でもあります。微力な私のする稲作も未来に平和と伝統と共に引継がれたらいいなぁと思います。また、そうすることで、人々の心が豊かになることを願いこれからも伝統的な稲作文化を守っていこうと思います。

コメント