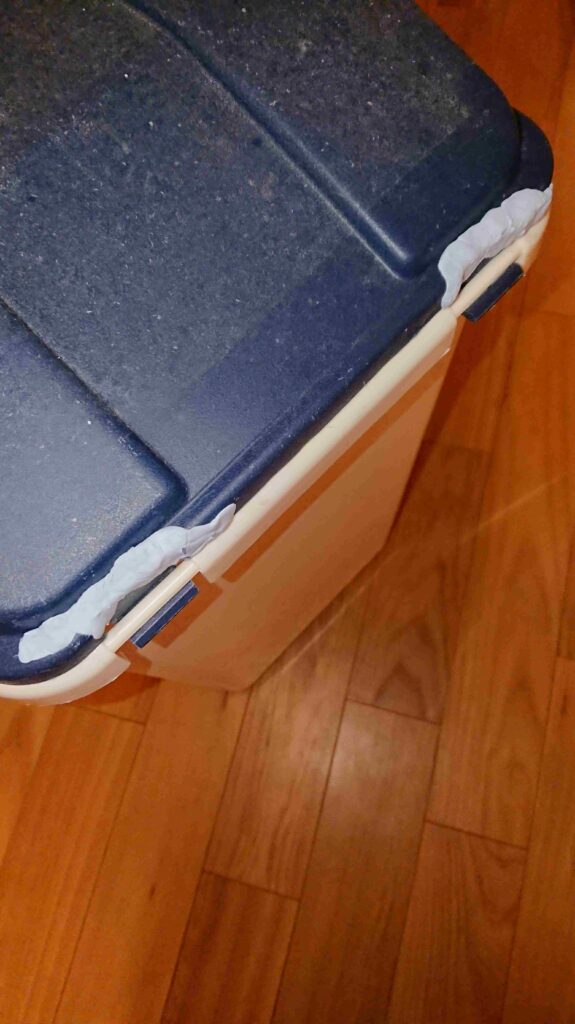

これまで壊れかけの状態が続いていた、プラスチック製のゴミ箱の開け閉めを稼働する軸となる部分が、ついに壊れて外れてしまいました。これ自体が大きなゴミに!?でも、プラスチック自体が劣化して粉をふいているような状態でないなら、エポキシパテを使って再生は可能とタカをくくって、簡単にプラスチックを修理できるエポキシパテを活用して修理してみることにしました。

ゴミ箱が壊れる

以前に開ける際の関節部のプラスチックが割れて外れてしまったので、市販のプラスチック用ボンドとホイルを使って固定したはずなんですが、1年も経たないうちに再び破損して外れてしまいました。

①壊れた箇所の状況確認

ゴミ箱の上の蓋部分が両側共に破損しちゃっています。片側づつ位置をあわせて接合する作業を続ける必要があるので、片側をエポキシパテで固定した後にその上からセロハンテープやガムテープで補助的に固定し、もう一方の作業に移る必要があったため、とりあえずセロハンテープを用意しました。

②エポキシパテを付ける部分を掃除

まず、重なる部分やその周辺は濡れたティッシュ等で汚れを拭き取り、次にエポキシパテを用意します。前回使用時にエポキシパテを密閉容器に入れて日陰の比較的温度変化のないところに保管してありましたので、粘度は保たれているはずです。

③密閉容器からパテを取り出す

思った通り密閉容器から取り出しても前回同じ粘度に保たれていました。その昔の別々に分かれた状態のものより扱いやすいパテです。まず、密閉容器のキャップを外し、傾けてパテの先端を出して全体を引き出します。

④先端の乾燥防止のホイルを外し、破損部分を補修できるだけのパテをカッターかハサミで切り出します。

おおっと、待った。前回の切り口に購入時付いていた乾燥帽子のアルミホイルがしてあります。したがって、剝がしてから切らなければいけないです。この乾燥帽子のアルミホイルを付けていたおかげで、切り口も前回と同様の粘度が保たれていました.

青い部分に気泡が見えると思いますが、側面のこの青い部分はビニールを巻き付けて乾燥を防いでいるので、このフィルムをエポキシパテごとハサミで切り出します。

⑤フィルムを剥がす

フィルムはこんな風に取れます。しかし、見づらい繋ぎ目なので、見つけ出して指先で剥がす必要があります。

⑥白と青を混ぜ合わす

次に内側の白い部分と外側の青い部分をこね合わせます。内側の部分を外側に出すようにこねて、反対に外側の部分は内側に入れ込むように混ぜ合わせていきます。

混ぜ合わさったら伸ばす

更に、まんべんなく混ぜ合わせ、色ムラなくこのような水色になるまでこねては伸ばすを繰りかえします。

先に破断が大きい部分にエポキシパテを付けます。

ポイント1

多少薄めに付けたかなぁ!?ぐらいがはみ出ないで取り付けれる目安量です。

ポイント2

破断箇所に練り込む感じで付けてから外側に広げて付けていく感じです。

ポイント3

破断の左右を比べて破断が大きい方(今回は右側)にエポキシパテを先に付けます。

ポイント4

それから外側をセロテープで仮止めし、もう一方の作業にとりかかります。

乾燥しないよう余った部分にアルミを貼る

終わった後が重要で、切った口には元通りにホイルをつけます

使ったエポキシパテをなるべく空気が入らぬよう密閉する

エポキシパテを密閉容器に入れたら、購入したパッケージに入れ、セロテープで開き口を塞ぎます。こうすることにより、数年もたせてます。

この商品は、あらゆるプラスチックの破損個所の修理がお手軽にできるので、おススメです!

使ったハサミをかたづけ

また、必ずといっていい程、使い終わったハサミにはパテが付いているので、ウエットティッシュ等で掃除しておきます。

まとめ

思った通りエポキシパテの活用で、簡単にプラスチックのゴミ箱を修理することができました。身体を少し動かせば地球に優しくできます。エポキシパテの接着力は太鼓判です!

コメント