2世帯住宅の我が家で、父の孫が父達の建物内にある勉強部屋へアクセスしやすくするため、携帯性と耐久性の面で役立つと判断したサンカの踏み台を購入しました。しかし、そのままでは父の畑への動線と息子用の踏み台が交差する不安が残ったので、祖父母の家・孫の住む家を安全に結ぶ踏み台として活かせるようにしました。

- 脳を生かして問題解決

- 脳を活かすポイント

- その1:現状把握

- その2:問題を特定

- その3:狭くなっても通りやすい土間にする

- 適当な大きさの端材を探す

- 切る大きさを決める

- 作業台に載せる

- 都度、サイズを確認して必要なら追加マーキングをする

- そして、ひたすら真っすぐに切る

- もう一枚もマーキングに沿って切る

- 角をヤスリで削りなめらかにする

- はめてみたらピッタリでした😊

- 残った端材は踏み台の下に敷き、ガタつきを抑えるために利用します

- 父がDIYして使われてなかった踏み台は末っ子ちゃんのステップに

- 普段は使わないので、こんな風に出さずに引っ込めておきます

- 両親や子供達が通る土間には精米機があるので、念のため耐震化をしておきます

- 更に夜に高齢の父母は引っかからないよう、蛍光マグネットで注意喚起しました

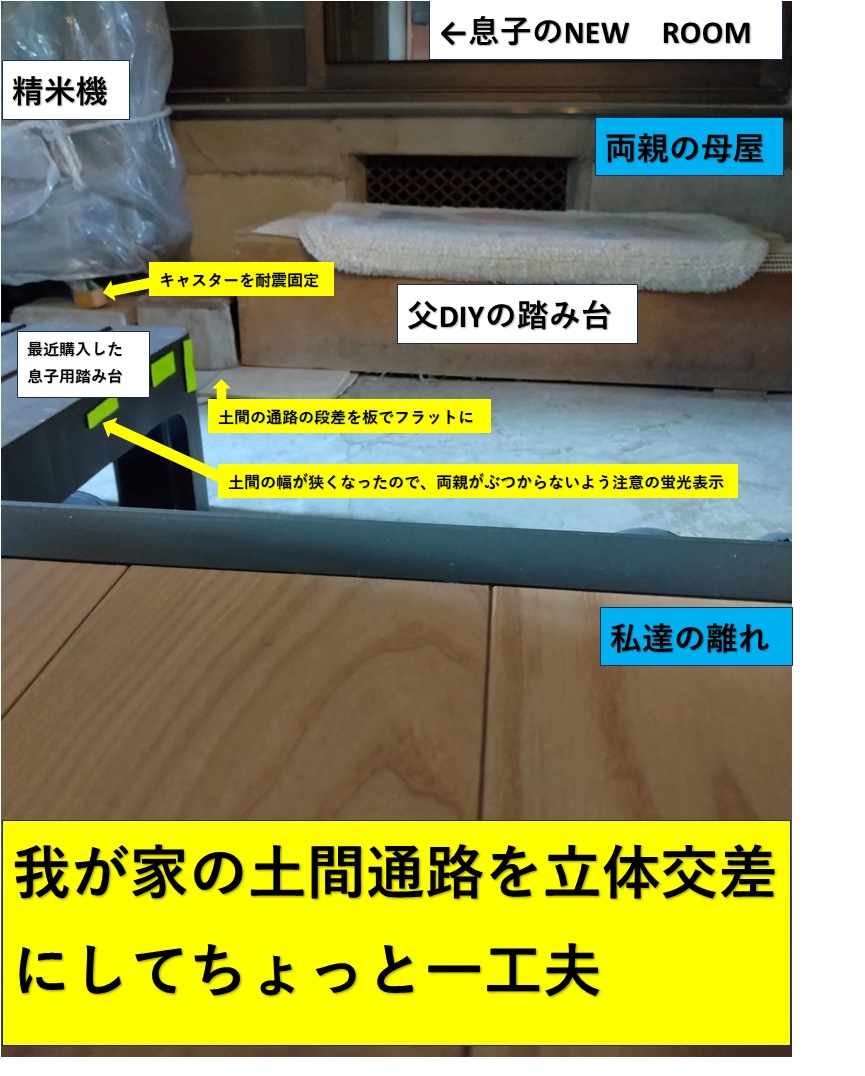

- なんとか両親と息子の土間の立体交差が完成しました😊

- まとめ

脳を生かして問題解決

こちらは父と母が住む母屋と私達息子世帯の離れを繋ぐ土間にある、母屋に上がるための踏み台です。しかし、親が高齢になってくると、問題が発生しました。高齢の母が段差を踏み外し転倒したのです。すぐに父が入口にDIYで手すりを付けて転倒対策をしました。

この出来事が起こる前からもこの土間は代々母屋から来る高齢者が優先されていました。というのも、この出入り口の踏み台の反対側には母屋用のトイレがあり、高齢者が最も母屋からアクセスしやすい構造になっていたからです。

しかし、母屋に中学生になる息子の部屋ができ、我々の住む離れから父母の住む母屋への行き来しやすくする必要がでてきました。でも、父母優先の踏み台に息子の動線を加えるのは避けたかったので、離れと最短距離の別の勝手口を活用してみることにしました。

ところが、この勝手口には精米機があったりとかなりごちゃごちゃした感じだったので、息子用の踏み台を購入し、息子が下足を履かず通れるようにすると共に、交差する土間の通路を父母が転倒しないようにDIYで脳を活かして工夫することにしました。

脳を活かすポイント

そこで、以下を考慮しました。

その1:現状把握

まず、交差するだろうポイントを想定にいれました。

その2:問題を特定

次に、息子が離れから母屋に渡りやすいように踏み台を設置しました。しかし、逆に父母が通れる土間通路の幅が狭まってしまうことになりました。

その3:狭くなっても通りやすい土間にする

適当な大きさの端材を探す

そこで、端材を使い、狭くなった土間通路の凹凸をできるだけなだらかにして狭くてもできる限り通りやすくすることにしました。

切る大きさを決める

どうやったかというと、まず実際に土間の凹んだ部分に端材を当て、だいたいの切る大きさを特定し、マーキングしました。

作業台に載せる

都度、サイズを確認して必要なら追加マーキングをする

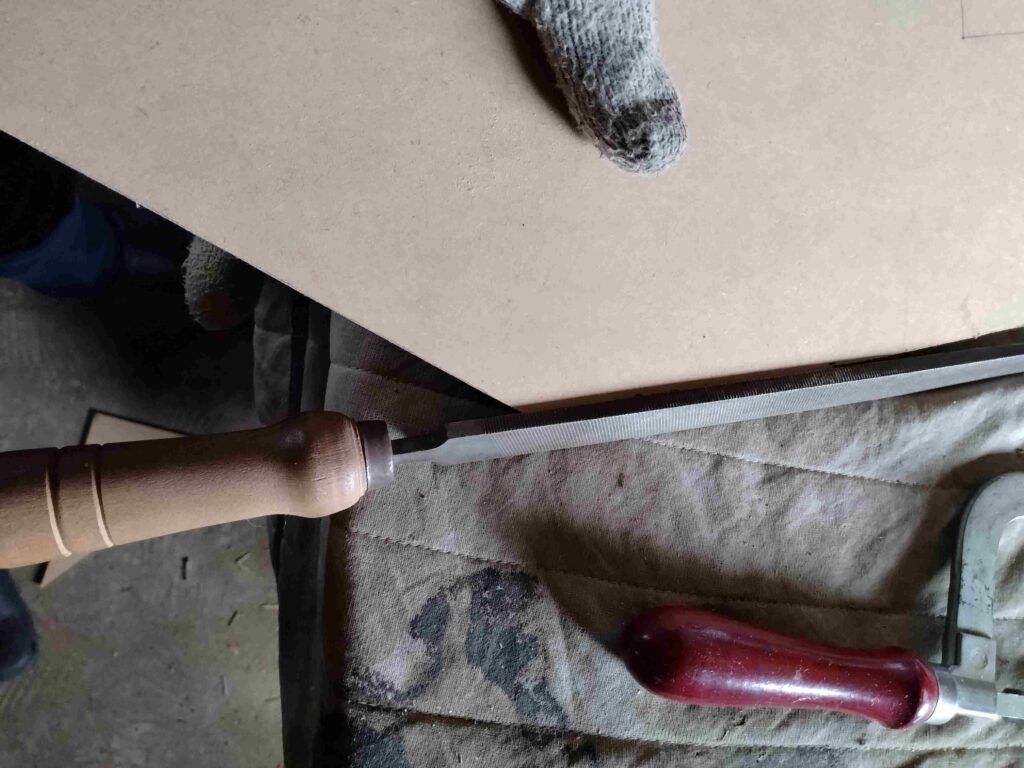

そして、ひたすら真っすぐに切る

もう一枚もマーキングに沿って切る

角をヤスリで削りなめらかにする

はめてみたらピッタリでした😊

残った端材は踏み台の下に敷き、ガタつきを抑えるために利用します

父がDIYして使われてなかった踏み台は末っ子ちゃんのステップに

普段は使わないので、こんな風に出さずに引っ込めておきます

両親や子供達が通る土間には精米機があるので、念のため耐震化をしておきます

更に夜に高齢の父母は引っかからないよう、蛍光マグネットで注意喚起しました

なんとか両親と息子の土間の立体交差が完成しました😊

まとめ

2世帯住宅なんだから別れているのは当然なんですが、母屋と離れの交流は絶やさず続けるために、何か互いに行き来できるような上記のような橋渡し役の踏み台のような役割をするものを活かすことは大切です。

コメント